核心网运维智能体助力L4高阶自智持续提效

随着5G网络的快速部署和业务场景的多样化,核心网的运维复杂度呈指数级增长。传统的运维模式高度依赖人工经验,难以应对大规模网络动态调整、故障预测与自愈等需求。在此背景下,基于大模型(LLM)和智能体(Agent)技术的自智网络成为推动5G核心网智能化运维的关键解决方案。

智能体在智能运维中的应用

智能体技术在通信领域智能运维中得到了广泛应用,在核心网领域,典型的应用场景包括故障智能体和投诉智能体。

故障智能体,智能体实时感知外部告警信息,或接受外部流水线派发故障工单,针对信息中携带的告警完成故障异常检测、根因定位,得出故障根因,反馈故障处理结果并给出相应处理建议,故障工单可自动回复。同时,基于历史故障经验训练的故障处理模型,结合实时数据的监控和分析,智能体亦可预测潜在发生的故障,提前发出预警,使运维人员有足够的时间采取预防措施,降低故障发生的概率。

随着用户极致体验要求不断提升,通信网络用户投诉种类繁多,且波及从终端到无线、承载、核心网端到端的潜在问题,故投诉处理时长一直是投诉处理的最大痛点。投诉智能体针对投诉工单信息中的内容,可智能判断其中用户签约信息、网络配置信息、信令交互码流信息等,通过大模型技术智能分析其中问题,找出问题根因,给出投诉问题的处理建议,并完成自动回单,投诉工单的处理过程实现自动无人化,极大缩短故障工单处理时长,提升投诉处理效率。

中兴通讯核心网运维智能体体系架构及关键技术

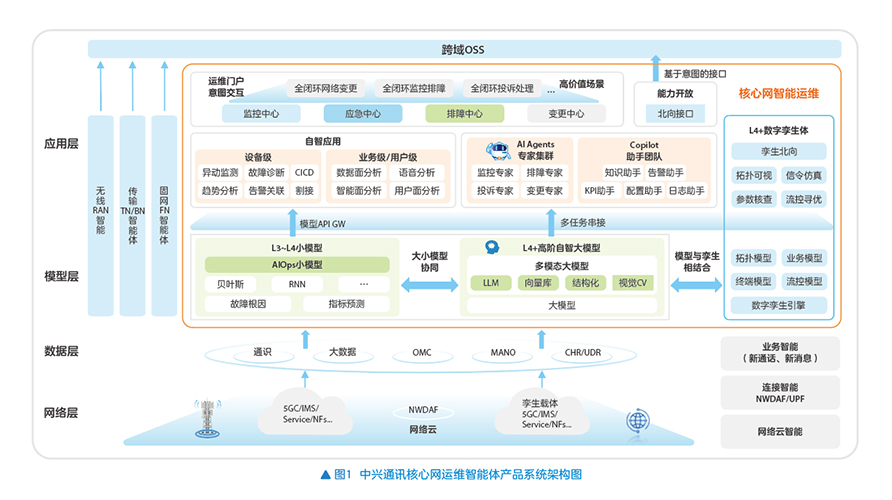

中兴通讯核心网运维智能体系统架构涵盖网络层、数据层、模型层、应用层和数字孪生体(见图1)。网络层作为网络运行根基,包含核心网现有原子网元;数据层提供高质量语料数据,为上层决策提供支撑;模型层以大/小模型为智能引擎,打造可组装编排、自主迭代的数智底座;应用层基于此数智底座,智能编排多种应用能力,满足多场景运维需求;数字孪生体构建“业务模型 + 孪生应用”架构,助力业务创新与网络优化。

为满足以上运维能力,核心网运维智能体分别应用了当前热门的关键技术,包括Graph-RAG(基于图搜索的检索增强生成)、AI Agent、模型上下文协议(model context protocol,MCP)、数字孪生等。

- Graph-RAG

Graph-RAG是一种结合知识图谱与检索增强生成(RAG)的技术,旨在通过结构化知识增强大语言模型(LLM)的推理能力,解决传统RAG在复杂查询和多跳推理中的局限性。其核心目标是通过结构化的知识图谱表示,捕捉数据中实体、关系及全局语义,从而提升LLM对私有未训练数据的理解与生成能力。

- AI Agent

多智能体协同是指多个智能体在共享环境中通过相互通信和协作,实现协同行动以达成共同目标的过程。每个智能体都具备一定的自主性和智能性,能够根据环境信息进行感知、决策和执行。多智能体协同通过相互之间的交互与合作,使整个系统能够从各个智能体的优势中受益,实现更高效、更智能的决策和行动。基于多智能体协同架构,我们可以创建知识专家、故障专家、值守专家、投诉专家等独立智能体个体,通过相互协同,共同构建网络的智能运维体系架构。

- MCP

MCP是一种用于规范大语言模型(LLM)或生成式AI系统如何理解、存储和利用上下文信息的机制或协议,目的是给AI模型和外部数据源或工具建立起统一的通信接口,通常包含上下文窗口管理、多轮对话维护、动态上下文更新等能力。可以将MCP类比为AI的USB接口,无论是AI模型还是外部工具,只要符合MCP标准,就可以实现快速“即插即用”的连接,不需要为每个工具单独编写接口程序,也没有编程语言的限制。MCP相较于大模型初期的Function Calling,在交互模式、能力定位、通信协议标准化、生态开放程度等方面均有较大的提升。

- 数字孪生

该技术利用离散事件仿真算法等技术,构建核心网数字孪生体,提供核心网系统、设备和组件的数字孪生模型。此模型为运维提供可视化、仿真模拟、预测分析及策略反馈等多维度支持,以低成本实现定性与定量分析双重能力,推动决策过程从人工主导向机器辅助乃至机器自主决策转变,加速高阶自主智能运维演进,最终实现运维管理的全闭环自动化,有效削减运维成本。

智能体的发展正推动运维模式从“自动化”向“自治化”跃迁,但技术成熟仍需攻克可靠性、安全性、协同性等关键挑战。随着智能体、数字孪生等技术的突破,智能运维有望在未来5年内实现L4级广泛落地,为6G时代的“高度自智”奠定基础。我们需要不断地探索和创新,结合具体场景和需求进行应用和实践。同时,也需要进一步加强相关技术的研究和开发,推动智能运维技术的进步和发展。

.png)

.png)