量子加密行业标准进展及主流解决方案分析

量子加密技术主要用于应对量子计算机等对现有加密体系的威胁,对信息安全提供保护。目前业界主流的路线主要是QKD(Quantum Key Distribution,量子秘钥分发)和PQC(Post-Quantum Cryptography,后量子加密)技术。

量子加密标准进展

新产品和新技术的正常演进,首先需要制定标准,这样才可以吸纳更多的厂家参与研发与产品化,保证不同厂家的设备解耦运行,提高供应链安全。目前关于量子加密的标准,主要聚焦在QKD、PQC和新兴的QKD+PQC的融合三大方面。

QKD标准进展较快,尚需进一步完善

ITU-T(国际电信联盟)在2024年1月批准通过了Q.4160-Q.4164系列标准,涵盖QKD网络协议框架、Ak接口协议、Kq-1接口协议、Kx接口协议和Ck接口协议,实现了QKD网络国际标准“零”的突破。2024年7月,ITU-T第17研究组批准了《量子密钥分发节点保护的安全要求》标准,这是首个系统性规范可信中继节点安全实施部署的国际标准。

ETSI(欧洲电信标准化协会)发布的一系列《Quantum Key Distribution (QKD)》标准,详细定义了QKD内外部的接口以及保护轮廓。ISO(国际标准化组织)/IEC(国际电工委员会)聚焦在量子安全评估标准,于2023年10月发布了首个QKD安全标准ISO/IEC 23837-1《量子密钥分发的安全要求、测试和评估方法》。ISO/IEC JTC1/SC27/WG3工作组正在推进ISO/IEC 23837-2《量子密钥分发的安全要求、测试和评估方法第2部分:测试和评估方法》的制定,进一步完善QKD安全评估体系。

CCSA(中国通信标准化协会)ST17在多个设备厂商的支撑下,发布了《量子密钥分发(QKD)网络安全技术要求》等行标。目前关于量子随机数、QKD接口、管理接口、可信中继、BB84/GG02协议等方面多项标准都已进入行标制定阶段,以规范整个QKD网络的部署。

在QKD标准方面,中国信通院、国盾量子等单位深度参与ITU、ISO/IEC标准制定,使中国在QKD标准化领域保持国际领先优势。

NIST占据PQC标准主导地位

NIST(美国国家标准与技术研究院)在后量子密码(PQC)算法标准化方面处于全球领先地位。2024年8月,NIST正式发布三项后量子算法标准:ML-KEM(原CRYSTALS-Kyber)作为密钥封装机制,ML-DSA(原CRYSTALS-Dilithium)和SLH-DSA(原SPHINCS+)作为数字签名算法。此外,NIST还在评估Falcon和HQC等算法,预计将在2025年底完成第四轮评估。

IETF(互联网工程任务组)的PQUIP工作组已发布《Post-Quantum Cryptography for Engineers》和《Terminology for Post-Quantum Traditional Hybrid Schemes》等文件,为工程师在系统中集成后量子算法提供指导。IETF通过RFC 8784等文档将NIST的PQC算法集成到IKEv2和TLS协议中,IETF的标准制定采用“分离思路”,将密钥协商和认证算法从密码包中分离,使协议更灵活地支持量子安全算法。

我国在PQC标准方面起步较晚,目前主要通过CCSA启动PQC相关提案和立项。

PQC和QKD融合是后续发展方向

QKD与PQC融合标准的协同处于探索阶段。在国际标准层面,QKD与PQC的融合标准尚未形成统一框架。未来,ITU和NIST可能合作制定QKD与PQC融合的端到端标准,包括密钥组合流程、身份认证机制和网络架构设计。

建议国内企业积极参与国际标准制定,推动QKD与PQC融合标准的制定,以实现提前布局,保持整个量子加密行业的领先。

量子加密主流解决方案

由于PQC标准和产业的不成熟,以及国内的政策驱动,当前量子加密的实际应用基本聚焦在OTN+QKD的应用上。当前主流的OTN量子加密方案,主要分为密钥集中分发、通密协同/直连、通密一体化方案三种。

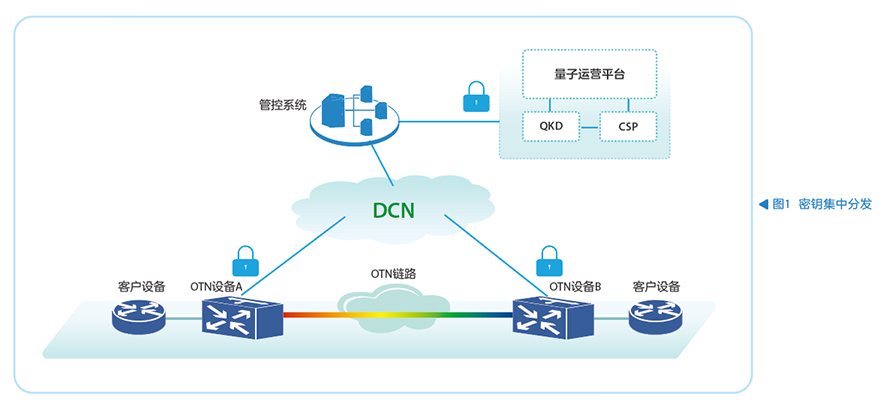

密钥集中分发方案

密钥集中分发方案主要通过在管控系统上层新增量子运营平台,通过量子运营平台将密钥下发至各设备厂商管控系统,然后通过DCN网络下发至加密业务的起点和终点(见图1)。该方案与后续PQC整体加密系统高度兼容,只需要在设备侧升级或更换支持PQC加密的业务板卡即可。

- 方案优势:统一部署QKD系统,且可按需扩容QKD规模,初期成本低;QKD直接和运营平台交互,现网设备无需改动,部署方案更简单,适合规模部署。

- 方案劣势:未用到量子秘钥分发机制,密钥分发经过DCN,增加了泄露可能性;QKD集中部署,随着加密业务量增多,会对QKD规格提出更高的要求;从边缘节点到网管中心一般距离较远,密钥获取时间长。

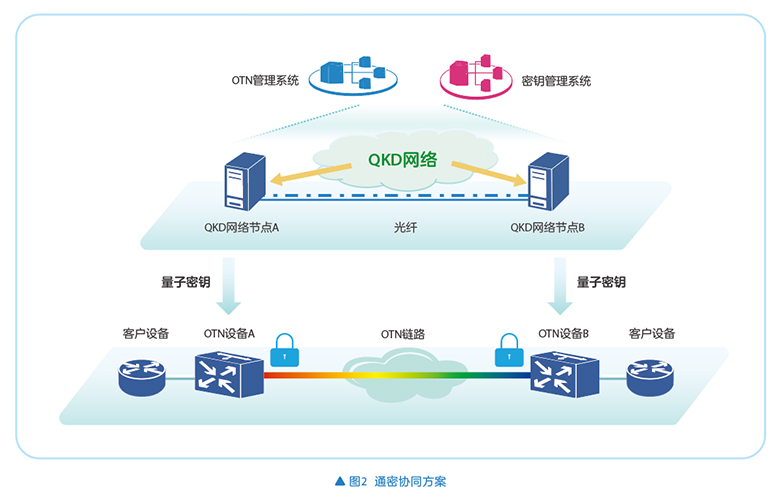

通密协同/直连方案

通密协同/直连方案,密钥传输和信号传输通过独立的两张网络分别进行,在每个节点进行密钥的交互,完成业务的加密和解密(见图2)。这套方案不仅适用于OTN网络,也适用于IP等其他网络,是目前比较通用的方案。

- 方案优势:量子密钥独立网络传输和分发,密保程度最高;OKD独立建网,可以向除了OTN设备外的其他通信设备提供密钥。

- 方案劣势:需要部署独立的QKD网络,成本高;QKD的远距离传输,会涉及到量子中继,暴露风险增加;除了需要完成QKD间的协同外,还需要完成与OTN设备的协同,工程开通难度大。

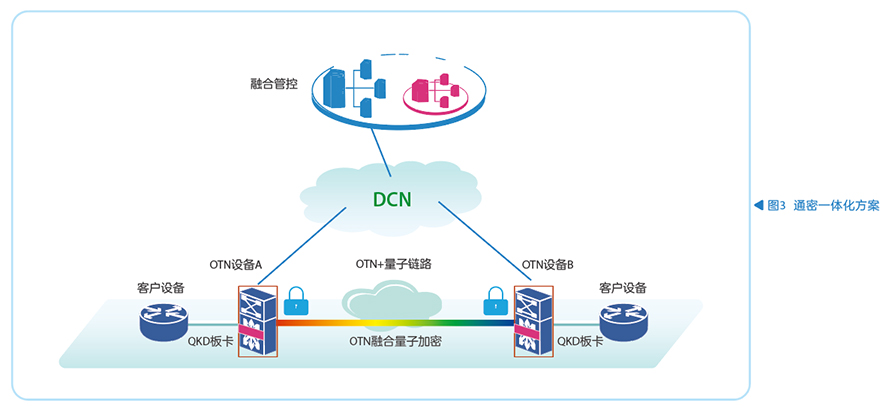

通密一体化方案

通密一体化方案是通密协同方案的进阶方案,将QKD网络和OTN网络融合(见图3)。QKD设备做成板卡,集成到OTN设备中,借用OTN的光层网络完成密钥的传输;同时将QKD密钥管理功能集成到OTN的管控系统中,由OTN设备统一完成密钥的生成、传输、分发、业务加解密的全流程工作。

- 方案优势:密钥的生成和分发均是基于量子理论,密钥密保程度高;一体化部署,一体化管控,减少对运维人员的依赖;共纤传输,减少对光纤资源的消耗。

- 方案劣势:每个节点都需要QKD设备,成本高;共纤传输需要额外增加合分波,引入插损,导致融合后QKD和OTN的实际传输性能均会下降,需额外增加中继;现网改造需要光层变动,导致业务中断。

国际趋势和路径选择

量子加密是一个涉及到信息安全甚至国家安全的技术,技术演进路线的选择首要依赖国家的政策导向。这个导向的制定,会综合评估安全性、建设成本、标准/专利占有率、供应链水平等因素,基于国家维度,选择倾向性会有不同。

欧美的量子加密趋势和路径选择

美国已明确将后量子密码(PQC)作为核心技术路线,不建议将QKD用于国家安全系统。除了NIST在标准上的绝对地位外,白宫要求自2024年7月起,政府承包商强制采用NIST批准的PQC算法,建立全球最严保密体系,依托《量子就绪:向后量子密码迁移》,制定了迁移路线图。

欧洲在量子加密领域采取“量子密钥分发(QKD)与后量子密码(PQC)协同并行”的双轨战略,目标是2030年建成全球首个量子互联网经济体。欧洲将QKD定位为量子通信的核心技术,ETSI在QKD等标准上持续发力。同步推进PQC标准化,纳入欧盟《量子技术战略产业路线图》,要求金融机构、政府系统优先迁移至抗量子算法体系。

中国的量子加密趋势和路径选择

中国在量子加密领域采取“QKD(量子密钥分发)与PQC(后量子密码)融合”的技术路线。目前实际落地聚焦在QKD基础建设上,陆续完成京沪干线、京港澳干线、武合干线、沪杭干线等跨省干线QKD传输网络,并向下延伸建成和规划了合肥、上海、武汉、北京等城域QKD网络。2025年开始在PQC等标准上加大投入,推动“QKD+PQC”架构成为ISO/IEC国际标准,并主导抗量子算法优化方案。

国内三大运营商主导推动OTN融合量子加密的应用,以提高政企专线客户的业务保密等级。目前中国电信主推为密钥集中分发方案,已经完成初步企标制定和现网试点,预计在2025年完成首批落地;中国移动和中国联通倾向于通密一体化方案,由通信设备厂商统筹解决密钥的分发和业务的加解密,目前还未确定技术路线的选择。

受限于QKD网络的高建设成本,全球市场基本都在寻找PQC的替代方案,以实现低成本建设抗量子计算加密系统。目前的PQC标准仍旧不完善,且以个别国家把持为主,短期内还不具备商用能力,未来中兴通讯将加大在PQC的标准和研究投入。

.png)

.png)